Der ganz besondere Fisch – Geschichte und Geschichten um einen Sonderling

Seit Jahrtausenden bereitet der Aal Anglern, Fischern und Gelehrten schlaflose Nächte und das nicht nur beim Fischen auf dieses nachtaktive Tier.

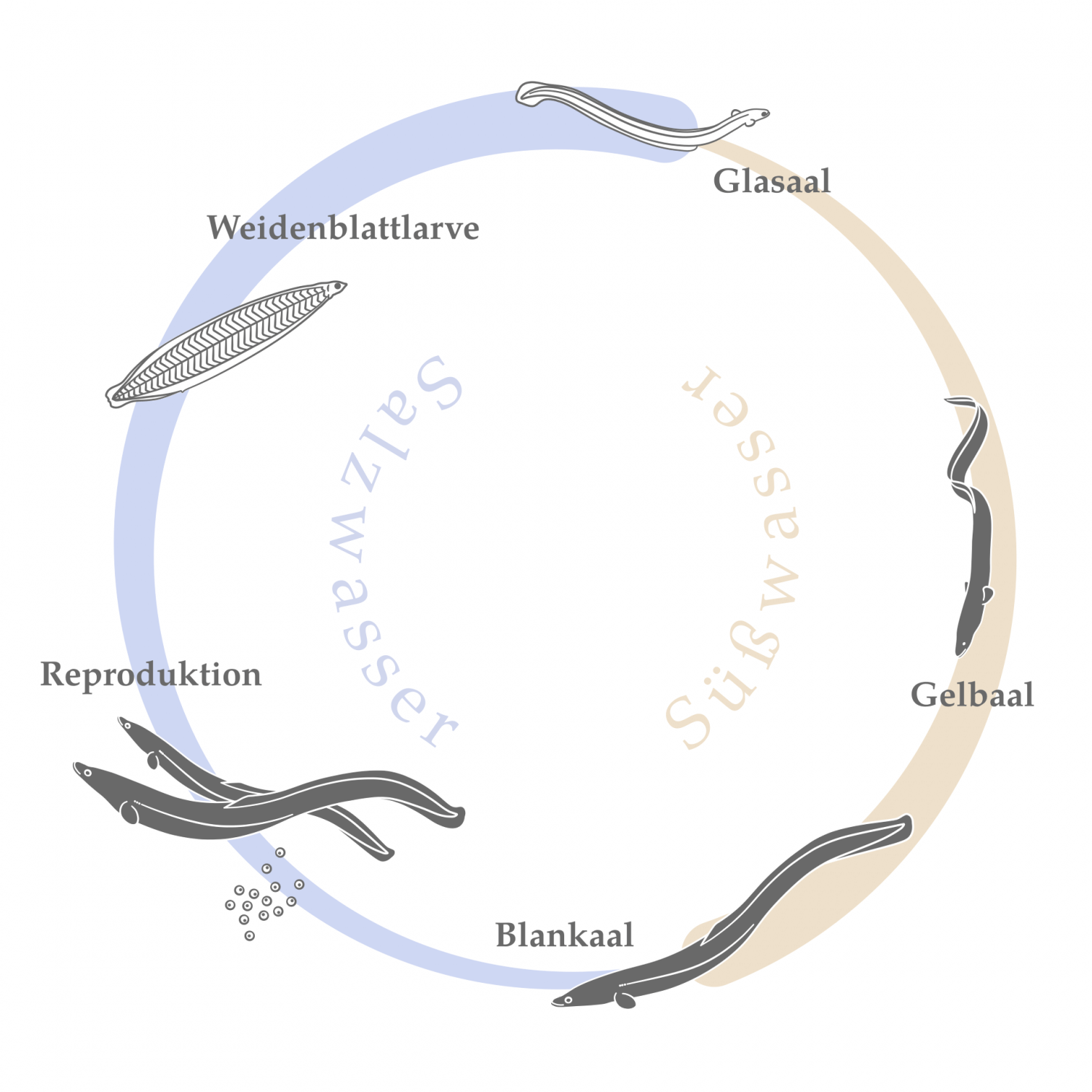

Dem Aal geht es nach wie vor schlecht. Die Zahl der Glasaale, die drei Jahre lang aus ihren Laichgebieten der Sargassosee über den Atlantik zu uns wandern, ist gegenüber guten Zeiten, vor 40 bis 50 Jahren, auf einem extrem niedrigen Stand. Auch wenn sich bei der Anzahl der an der europäischen Küste ankommenden Glasaale in den letzten drei Jahren eine positive Entwicklung abzeichnet, ist auf Grund des natürlichen Lebenszyklus des Aales Geduld angesagt. In Anbetracht des Aalzyklus vom Zeitpunkt der Wanderung der Adulten Aale zur Sargassosee innerhalb von ca. sechs Monaten, der Wanderung der Aallarven/Glasaale nach Europa über drei Jahren und der Wachstumsphase der Aale in unseren Gewässern bis zur Geschlechtsreife, die sich über 15 bis 20 Jahre erstrecken kann, ist eine seriöse Bewertung all unserer Bemühungen zur Rettung des europäischen Aaales schlichtweg nicht möglich. Ein Grund mehr, sich mit seiner Geschichte zu beschäftigen. Keine Angst, ich werde Euch nicht mit einem fischereilichen Fachvortrag langweilen, sondern Geschichten erzählen, von denen Ihr eventuell noch nichts gehört habt.

In steinzeitlichen Knochenfunden entdeckten Archäologen erstmals, dass Menschen bereits damals reichlich Aale als Nahrung nutzten. Sie fingen sie mit der Hand oder primitiven Fanggeräten, die sie aus Zweigen herstellten.

Aale im Altertum

Wo kommen Aale her und wo gehen sie hin? Diese Frage beschäftigt uns Menschen seit der Antike. Der Aal wird in Homers Odyssee als einzige Fischart namentlich genannt. Aristoteles vermutete, der Aal krieche aus den Eingeweiden der Erde, dem Schlamm, und beschreibt den Aalfang mit Netzen und Angeln. Dr. Manfred Klinkhardt berichtet ausführlich über den Aal. Im alten Rom, so schreibt er, galt Fischen als Kunst und beliebter Zeitvertreib. Ovid, selbst begeisterter Angler, beschreibt im „Halieutikon“ die gängigen Fangmethoden, wie Angeln mit Wurmköder und Fischgabeln. Zur gleichen Zeit war die Fischerei im Gebiet der Germanen und Slawen hoch entwickelt. Bei Ausgrabungen fanden sich Gerätschaften damaliger Fischer: Netze, Haken, Schnüre, Schwimmer und sogar Hälterkästen. Form und Größe ließen vermuten, dass darin vorwiegend Aale aufbewahrt wurden. Über Jahrhunderte wurde mit betäubenden Giften gefischt. Schon bei Aristoteles fanden sich Hinweise auf das Fischen mit Königskerzen (Wollkraut). So betäubte Aale wurden in ihren Verstecken liegend leicht gegriffen. Zwar waren die sogenannten „Tollköder“ verboten, kaum jemand hielt sich daran. Vor allem die ärmere Bevölkerung besserte sich den kargen Speiseplan auf. Auch die Vorliebe der Aale für enge Röhren und Verstecke war bekannt. Bündel aus Zweigen wurden über Nacht ins Wasser geworfen und am nächsten Morgen samt darin versteckten Aalen ans Ufer gezogen. Aus der „Blechtrommel“ von Günter Grass erinnern wir uns an die Szene mit dem Pferdekopf voller Aale. Bis heute ersinnen wir immer wieder neue Methoden, um die scheuen Tiere zu überlisten. Ein Zeichen für ihre Beliebtheit, so Klinkhardt.

Dem Aal gefolgt

Bevor der dänische Biologe Ernst Johannes Schmidt die „Spur der Aale“ von Europa aus verfolgte, plagte sich kein geringerer als der österreichische Psychoanalytiker Siegmund Freud mit dem Aal herum. Sein Mentor Carl Claus beauftragte den Biologiestudenten, Geschlechtsorgane der männlichen Aale zu untersuchen. Freud sezierte ca. 400 Aale und verfasste seine wissenschaftliche Veröffentlichung „Beobachtungen über Gestaltung und feineren Bau der als Hoden beschriebenen Lappenorgane des Aals.“. Kaum war der Aufsatz fertig, wollte Freud nichts mehr davon wissen. Sein ganzes Leben lang wertete er seine Forschung ab, verschwieg oder ignorierte sie. Sah er sich außerstande, unbefangen mit dem Misserfolg umzugehen? Er vernichtete Briefe, Manuskripte und andere Unterlagen, um alle Spuren seiner Aalforschung zu verwischen. Freud wechselte danach ins Fach Psycholanalyse und erlangte Weltruhm.

Erst später zeigte sich, dass seine Aaluntersuchung von Beginn an zum Scheitern verurteilt war. Die Aale bilden erst bei ihrer Laichwanderung durch den Atlantik ihre Geschlechtsorgane aus. Freud hatte nur Aale zur Untersuchung erhalten, die nicht geschlechtsreif waren und aus Binnengewässern stammten.

Aales Wiege – eine Zufallsentdeckung

Ende des 19. Jahrhunderts fingen italienische Zoologen einige Exemplare eines durchsichtigen weidenblattförmigen Tieres im offenen Meer, setzten sie in ein Aquarium und erlebten, wie es sich in einen jungen Aal verwandelte. Die Forscher fanden so die Larvenform des Europäischen Flussaals.

Der Zoologe Johannes Schmidt aus Dänemark suchte ab 1904 entlang der Atlantikküste systematisch nach Aallarven. So ergiebig die Sammelaktion auch war – alle Exemplare maßen mindestens 60 Millimeter. Erst als Schmidt seine Fangtouren ins offene Meer Richtung Westen ausdehnte, wurden die Larven kleiner und kleiner. 1922 fand er in der Sargassosee die mit 5 Millimetern kleinsten, jüngsten Larven.

Da unter Algenwäldern ruht, 5000 Meter tief im Tropenmeer südlich der Bermudas offenbar die Wiege unserer Aale. Jedoch fand man dort bis heute weder einen erwachsenen Aal noch die Eier, aus denen die Larven schlüpfen. Die Wanderung der Larven ist mittlerweile gut dokumentiert. Von der Sargassosee treiben sie westwärts Richtung Amerika, geraten in den Golfstrom und werden förmlich über den Atlantik nach Europa getragen. Hier verteilen sie sich in atlantischen Küstengewässern von Norwegen bis Marokko und finden auch den Weg in Mittelmeer und Ostsee. 3 Jahre brauchen die Winzlinge für diese 6.000 km lange Reise.

Zeit der Metamorphose

Aus der «Weidenblattlarve» wird ein schlangenförmiger, durchsichtiger Aal. Diese «Glasaale» erschnüffeln mit extrem feinem Geruchssinn vom Süßwasser der Flüsse ins Meer getragene organischen Stoffe wie Abbauprodukte verfaulender Blätter. Entlang der Duftspur steuern sie zur nächstbesten Flussmündung. Im Oberlauf der Flüsse und am Grund von Seen jagen sie nun „Gelbaal“ genannt, nachts nach Krebsen, Schnecken, Fischen und Würmern. Nach zehn und mehr Jahren sind die Weibchen geschlechtsreif, bis zu 1,5 Meter lang, 6 Kilogramm schwer und mit 30 Prozent Körperfett ausgestattet. Bei der Laichwanderung färbt sich der Bauch silberweiß (Blankaal), die Augen vergrößern sich, Maul, Magen, Darm und After verkümmern. Rastlos wie vor Jahren als «Steigaal» suchen der «Blankaal» nun den Weg zurück ins Meer. An Flussmündung treffen sie auf die etwa 60 Zentimeter großen Männchen. Beide Geschlechter gemeinsam reisen nun in die ferne Sargassosee zurück – ein halbes Jahr lang unterwegs, ohne Nahrung, zehren sie nur von den Fettreserven. Diese Reise ohne Wiederkehr beschreibt so Wissenschaftsjournalist Herbert Cerutti.

Schuld und Sühne

Wie in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung 2006 zu lesen war, „… hat der Aal viele Feinde, und wenn man herausfinden will, wer ihm am meisten schadet, hat man schon ein Problem. Jeder schiebt den Schwarzen Peter für seinen Niedergang weiter. Die Fischer sagen: Der Kormoran frisst zu viel. Die Naturschützer sagen: Die Fischer sollten die Fangmengen beschränken. Fischforscher sagen: Vielleicht liegt es am Golfstrom, der die Aallarven über den Atlantik leitet und offenbar seine Strömung verändert. Die Aalhändler sagen: Die Chinesen sind schuld, weil sie Millionen kleiner Aale für ihre Mastbetriebe kaufen. Die Pathologen sagen: Es ist der aus Asien eingeschleppte Aalparasit. Die Angler sagen: Franzosen und Spanier dürfen die winzigen Glasaale nicht länger als Delikatesse verspeisen. Alle finden: Es gibt zu viele Wasserkraftwerke, deren Turbinen die wandernden Aale in Stücke häckseln.“ Fakt ist, dem Aal geht es weiterhin schlecht und wir werden unsere Initiative zur Rettung des europäischen Aales und seiner Bestandsicherung weiter vorantreiben. Wer also etwas Gutes tun will sollte sich und anderen eine Aalaktie kaufen!

Autor: Werner Promer, geistiger Vater der Aalaktie