© Thünen-Institut/S Weltersbach – Ostseelachs an der Angel

Der EU-Fischereirat tagt vom 27. bis 28.10.2025 in Luxemburg, um über die Fangquoten in der Ostsee zu verhandeln. Der Vorschlag der EU-Kommission sieht u.a. eine vollständige Schließung der Freizeitfischerei auf Lachs in der Ostsee südlich der Ålandsee vor. In dieser Stellungnahme versucht das Thünen-Institut für Ostseefischerei alle relevanten Fakten für die Entscheidung des Fischereirates zusammenzutragen und eine fundierte Einschätzung der Situation zu geben. Unter Abwägung aller vorhandenen wissenschaftlichen Informationen empfehlen wir eine Weiterführung der bisherigen, sehr restriktiven Regelung in der Freizeitfischerei auf Lachs. Das bedeutet, Angler sollten weiterhin einen Lachs aus Besatz (ohne Fettflosse) pro Person und Tag entnehmen dürfen.

Diese Aussage des Thünen-Institutes unterstützt der Landesanglerverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. vollumfänglich und spricht sich ebenfalls für den Fortbestand der aktuellen Regelung aus. (Anmerkung der Redaktion)

Hintergrund und Bestandssituation

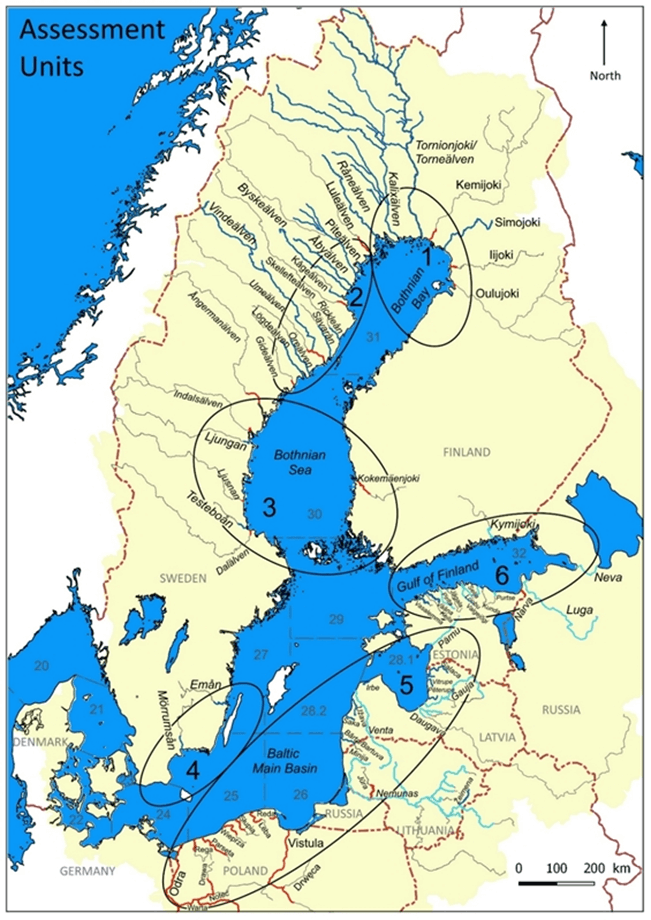

© ICES, 2021a

Abb. 1: Karte mit den sechs Bestandseinheiten (Assessment units – AUs) für den Ostseelachs

Die Lachsbestände (Salmo salar) in der Ostsee (ICES SD 22-31, ohne den Finnischen Meerbusen (SD 32)) stammen aus 58 verschiedenen Flüssen, von denen 29 jährlich durch den Internationalen Rat für Meeresforschung (ICES) bestandskundlich bewertet werden. Für 17 dieser Flüsse erfolgt eine vollständig analytische Bestandsbewertung (ICES, 2025a, b). Die einzelnen Flusspopulationen sind in fünf sogenannte Assessment Units (AUs) eingeteilt (s. Abb. 1; ICES, 2025a). Im Jahr 2024 betrug die gesamte Produktion wilder Junglachse (Smolts) etwa 2,9 Millionen Individuen im Ostseeeinzugsgebiet, was ungefähr 85 % der geschätzten maximalen Junglachs-Produktionskapazität (PSPC) aller Flüsse entspricht. Zusätzlich wurden im Jahr 2024 rund 3,5 Millionen künstlich aufgezogene Smolts in die Ostsee und ihre Zuflüsse besetzt (ICES, 2025b). Diese besetzten Lachse sind häufig durch das Entfernen der Fettflosse markiert, was eine Unterscheidung zwischen besetzten und wilden Lachsen ermöglicht.

Die vier Flüsse der AU 1 sind für rund 80 % der Junglachs-Produktion in der Ostsee verantwortlich (ICES, 2025b). Obwohl sich die Junglachs-Produktion in den letzten Jahrzehnten in den AUs 1-4 teils verzehnfacht hat, sind die Zahlen der aufsteigenden Laichfische seit einigen Jahren stabil bzw. in einzelnen Flüssen leicht rückläufig. Der Hauptgrund hierfür ist, dass die Überlebensrate von wilden Junglachsen von ehemals 10–20 % auf den niedrigsten Wert der Zeitreihe (6 %) im Jahr 2021 gefallen ist und seitdem auf einem relativ niedrigen Niveau von etwa 10 % verbleibt (ICES, 2025c). Trotz dieser Umstände haben 15 der 17 Flussbestände in den AU 1-4 weiterhin eine Wahrscheinlichkeit von mehr als 50 %, im Jahr 2024 bei oder über dem geforderten Referenzwert für den maximalen nachhaltigen Dauerertrag (RMSY) zu liegen (ICES, 2025c). Für die Flussbestände in der AU 5 gibt es zwar keine analytische Bestandsbewertung, aber die Junglachs-Produktion der meisten Wildlachsflüsse liegt hier deutlich unter dem geforderten Mindestreferenzwert (Rlim). Von den insgesamt 12 Flussbeständen in AU 5 sind sieben als „wild“ und fünf als „gemischt“ (Flüsse mit besetzten und wilden Lachsen) eingeteilt (ICES, 2025c). Lediglich in den Flüssen Salaca und Saka (beide in Lettland) wird die Produktion von wilden Junglachsen in 2024 dem Referenzwert (Rlim) entsprechen. Somit sind fünf der insgesamt 27 Wildlachsbestände in der Ostsee in einem sehr schlechten Zustand (ICES, 2025c).

Um die gefährdeten Lachsbestände in AU 5 zu schützen, empfiehlt der ICES bereits seit 2021, keine Fänge von Ostseelachs in der gemischten Meeresfischerei (kommerzielle Fischerei und Freizeitfischerei) südlich der Ålandsee (ICES SD22-29S). Seit 2022 ist daher die gezielte kommerzielle Fischerei auf Lachs verboten und die Freizeitfischerei mit einer einheitlichen Entnahmebegrenzung von einem Lachs (nur Besatzlachse, erkenntlich an der beschnittenen Fettflosse) pro Tag und Angler eingeschränkt (EU, 2021). Es gibt Hinweise, dass die Maßnahmen zur Reduzierung der fischereilichen Sterblichkeit im Meer positive Auswirkungen auf die AU-5-Bestände hat. Gleichzeitig weist der ICES daraufhin, dass auch bei einer Schließung der gesamten Fischerei eine Erholung der schwachen AU-5-Bestände sehr lange dauern wird bzw. gegebenenfalls gar nicht erreicht werden kann (ICES, 2025b). Neben der Fischerei beeinflussen auch verschiedene andere Faktoren während der Süßwasserphase des Lachses die Entwicklung der AU-5-Bestände negativ, darunter Flussfischerei, Lebensraumzerstörung, Verschmutzung durch Landwirtschaft und Industrie, Flussbegradigungen, Wanderhindernisse und teilweise Fischwilderei. Daher sind nationale Maßnahmen zur Verbesserung der Flusslebensräume und Wanderwege in den jeweiligen Ländern unerlässlich, um die schwachen Bestände zu stärken und die Laichfischzahlen zu erhöhen (ICES, 2025b). Eine Schließung bzw. Beschränkung der Fischerei in der Ostsee allein wird hierfür nicht ausreichen.

Der diesjährige Ratschlag des ICES empfiehlt für 2026 Nullfänge von Lachs in der Meeresfischerei (sowohl kommerzielle als auch Freizeitfischerei) auf die gemischten Bestände südlich der Ålandsee (ICES SD 22-29S), und eine Fangbegrenzung von maximal 30.000 Lachsen in der Küstenfischerei im Bottnischen Meerbusen und in der Ålandsee (SD 29N-31) während der Laichwanderung (01.05.-31.08.). Diese Ausnahme im nördlichen Bereich ist möglich, da genetische Untersuchungen gezeigt haben, dass in dieser Region keine Fänge von Lachsen aus der AU5 nachweisbar sind (ICES, 2025b, c). Der diesjährige Vorschlag der EU-Kommission (COM (2025) 458) für die Festlegung der Fangmöglichkeiten für den Ostseelachs folgt dem Ratschlag des ICES.

Sozio-ökonomische Bedeutung der Lachsschleppangelfischerei

© Thuenen-Institut / S Weltersbach – Schleppangeln in der Ostsee

In der südlichen und zentralen Ostsee (ICES SD 22-28) haben der Lachs und die damit verbundene Angelfischerei eine wichtige touristische und wirtschaftliche Bedeutung (Weltersbach et al., in prep; Karlsson, 2025). Dabei werden Lachse in dieser Region fast ausschließlich beim Schleppangeln („Trolling“) in der offenen Ostsee im Herbst, Winter und Frühjahr (Oktober bis Ende Mai) beangelt (Weltersbach et al., 2021). In Deutschland erfolgt das Lachsschleppangeln ausschließlich im Bereich rund um Rügen (ICES SD24) im Winter und Frühjahr. Unsere in Deutschland seit 2016 regelmäßig durchgeführte Datenerhebung zeigt (Weltersbach et al., 2024), dass jeder Lachsangler im Durchschnitt rund 2.750 € pro Jahr für das Lachsschleppangeln im Raum Rügen ausgibt. Daraus ergaben sich beispielsweise im Jahr 2019 Gesamtausgaben von schätzungsweise rund 5 Millionen Euro, was Ausgaben von etwa 1.000 Euro je entnommenem Lachs entspricht (Thünen-Institut, unveröffentlichte Daten). Eine kürzlich durch das Thünen-Institut für Ostseefischerei, die Technische Universität Dänemark (DTU Aqua) und die Universität Süddänemarks (SDU) durchgeführte Online-Befragung von 402 deutschen und dänischen Lachsschleppanglern ergab sogar noch höhere Ausgaben, mit durchschnittlich rund 4.749 Euro pro deutschem und 3.849 Euro pro dänischem Lachsschleppangler in der Ostsee pro Jahr (Weltersbach et al., in prep.). Ein wesentlicher Teil dieser Ausgaben (z.B. für Transport, Unterkunft und Verpflegung/Gastronomie) kommt, insbesondere in der Nebensaison, der lokalen Wirtschaft der Küstengemeinden zugute (Strehlow et al., 2023). Dabei reisen beispielsweise Lachsangler auf Rügen aus ganz Deutschland sowie aus dem europäischen Ausland an (Lewin et al., 2021). Gerade in Zeiten geringer oder nicht vorhandener Fangmöglichkeiten von Hering und Dorsch in der kommerziellen Fischerei bietet der mit dem Lachsangeln verbundene Angeltourismus eine zusätzliche Einkommensquelle für Bewohner und Gemeinden in den Küstenregionen (Strehlow et al., 2023).

Die Einführung der einheitlichen Entnahmebegrenzung von einem Lachs pro Tag und Angler in der südlichen und zentralen Ostsee (ICES SD22-29S) in der Angelfischerei auf Ostseelachs im Jahr 2022 (EU, 2021) war ein drastischer Schritt und hatte erhebliche Auswirkungen auf das Anglerverhalten und somit auch starke wirtschaftliche Konsequenzen für die Lachsschleppangelfischerei in Deutschland und den anderen Ostseeanrainern. So sank der jährliche Angelaufwand für die Lachsschleppangelfischerei nach Einführung der neuen Regularien im Jahr 2022 in Deutschland erheblich und liegt nun 60 % niedriger als im Vergleichszeitraum 2017-2019, was negative wirtschaftliche Effekte für die Region bedeutet (Weltersbach et al., 2024). Auch die Entnahmen haben sich von circa 4500-5500 Lachsen pro Jahr im Vergleichszeitraum 2017-2019 auf nur noch knapp 300 Lachse im Jahr 2023 (-94 %) bzw. knapp 700 Lachse in 2024 (-86 %) reduziert. Ostseeweit haben sich die Anlandungen aus der Lachsschleppangelfischerei von 2019 bis 2024 um 77 % reduziert (ICES, 2025b). Insbesondere Anbieter von kommerziell durchgeführten Lachsangeltouren (Guiding) spüren diese Entwicklung und sind unter wirtschaftlichem Druck geraten, da eine wichtige Einkommensquelle weggefallen ist. Viele Betriebe haben das Geschäft bereits aufgegeben. Gleichzeitig stieg, bedingt durch die Fettflossenregelung, die Rücksetzrate geangelter Lachse von unter 10 % (Zeitraum 2019-2021) auf knapp 60 % im Jahr 2024 (Thünen-Institut, unveröffentlichte Daten).

Evaluierung der aktuellen Regelungen zum Schutz schwacher Lachsbestände

© Thünen-Institut/FM Conrad – Markierung eines Lachses

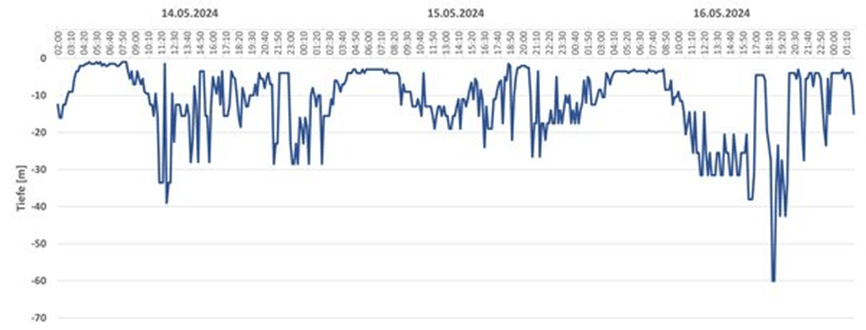

© Thünen-Institut/S Weltersbach Abb. 2: Tiefenprofil eines vor Rügen markierten Lachses mit einer Länge von 74 cm über 3 Tage

Bis vor kurzem fehlten Informationen über die Überlebensraten von Atlantischen Lachsen, die in der Ostsee oder generell im Salzwasser in der Schleppangelfischerei gefangen und wieder zurückgesetzt werden (Muoneke & Childress, 1994; Bartholomew & Bohnsack, 2005; Hühn & Arlinghaus, 2011). Aus diesem Grund war es bislang nicht möglich, eine wissenschaftlich fundierte Aussage darüber zu treffen, was nach dem Zurücksetzen der Lachse geschieht. Dadurch wurde eine genaue Berechnung der fischereilichen Sterblichkeit in der Schleppangelfischerei erschwert. Der ICES schätzte daher bisher eine Rückwurfsterblichkeit von 25 % für zurückgesetzte Lachse in der Schleppangelfischerei (ICES, 2025b).

Um die Überlebensraten von geangelten und zurückgesetzten Ostseelachsen in der Schleppangelfischerei zu untersuchen, wurden daher in den Jahren 2023 und 2024 Markierungsexperimente in Schweden und Deutschland durchgeführt (ICES, 2025b). Die Studie fand in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern der Schwedischen Universität für Agrarwissenschaften (SLU) statt. Für die Markierung bzw. Besenderung wurden sogenannte „Pop-up satellite archival tags“ (PSATs) genutzt, die das Schwimmverhalten bzw. das Überleben der Lachse bis zu 45 Tage nach dem Zurücksetzen aufzeichneten (Abb. 2). Insgesamt wurden unter praxisnahen Bedingungen 44 geangelte Lachse markiert und zurückgesetzt. Die meisten Fische wurden im April und Mai 2023 und 2024 beim Schleppangeln in der Arkonasee und südlich von Simrishamn (Schweden) gefangen. Von 41 Tags konnten Daten gewonnen werden. Vorläufige Ergebnisse deuten darauf hin, dass vier von 29 markierten Fischen innerhalb von zehn Tagen nach dem Fangen und Zurücksetzen verendeten, was einer Sterblichkeitsrate nach dem Zurücksetzen von 13,8 % nach 10 Tagen entspricht (95 %-Konfidenzintervall: 0,0–28,8 %; ICES, 2025b). Bei den verbleibenden zwölf Lachsen wurden ungewöhnliche Tiefenprofile aufgezeichnet; derzeit laufende Analysen sollen klären, ob diese Fische überlebten. Es liegen jedoch Hinweise vor, dass die meisten dieser zwölf Fische mindestens 24 Stunden nach dem Zurücksetzen überlebten, was auf eine geringere Kurzzeit-Sterblichkeit hinweist (ICES, 2025b). Mehrere Studien an anderen Fischarten und auch die Daten aus dieser Studie zeigen, dass der überwiegende Teil der Mortalität nach Fang und Zurücksetzen im Freizeitfischfang innerhalb der ersten 24 Stunden auftritt (Muoneke & Childress, 1994; Weltersbach & Strehlow, 2013; Gale et al., 2014; Lewin et al., 2018). Daraus ergibt sich die Annahme, dass die tatsächliche Sterblichkeit durch Fang und Zurücksetzen geringer als 13,8 % sein könnte. Eine belastbare Aussage hierzu erfordert jedoch weiterführende Analysen. Zusätzlich deuten anekdotische Informationen auf geringe und nur kurzzeitige nicht-letale Beeinträchtigungen der markierten Fische nach dem Fangen und Zurücksetzen hin. So wurde ein markierter Lachs neun Tage nach der Markierung im selben Seegebiet erneut beim Schleppangeln gefangen, was auf ein normales Fressverhalten schließen lässt. Ein weiterer Fisch wurde von einer Fischzähleinrichtung im Fluss Byskeälven (Schweden) registriert und anschließend von einem Angler im Fluss erneut gefangen, was auf eine erfolgreich durchgeführte Laichwanderung hindeutet (ICES, 2025b). Abschließend lässt sich festhalten, dass die bisher in der Bestandsberechnung verwendete Rückwurfsterblichkeit von 25 % wahrscheinlich deutlich zu hoch ist. Die Mehrzahl der geangelten und wieder zurückgesetzten Wildlachse gehen somit den Beständen nicht verloren, und die derzeitigen Regelungen stehen grundsätzlich im Einklang mit dem Bewirtschaftungsziel, dem Schutz schwacher Wildlachsbestände. Darüber hinaus lassen sich die Überlebensraten wahrscheinlich noch durch Leitlinien zum richtigen Zurücksetzen von Lachsen in der Schleppangelfischerei weiter erhöhen. So wurde bereits erfolgreich eine Methode getestet, bei denen die Wildlachse mit einem speziellen Hakenlöser bequem und sehr schnell und schonend außenbords im Wasser abgehakt werden können.

Das Thünen-Institut hat im Jahr 2024 zusammen mit dem Natural Resources Institute Finland (LUKE) eine populationsgenetische Untersuchung der in der deutschen Schleppangelfischerei gefangenen Lachse begonnen. Bisher wurden Proben von insgesamt 39 Lachsen, die im Raum Rügen gefangen wurden, mittels Single Nucleotide Polymorphism (SNP)-Analyse untersucht (für Details zur Methodik s. ICES, 2025b). Es zeigte sich, dass alle gefangenen Lachse aus schwedischen oder finnischen Flüssen stammten. Dabei stammten 33 % der Lachse aus AU 1, 26 % aus AU 2, 5 % aus AU 3 und 3 % aus AU 4 (s. Abb.1). Die restlichen 33 % der Fische waren Besatzfische aus Schweden und Finnland. Lachse aus AU 5 konnten in den Fängen nicht nachgewiesen werden. Auch wenn die Stichprobe bisher relativ klein ist, lässt sich feststellen, dass die Wahrscheinlichkeit, einen Wildlachs aus den schwachen Populationen in AU 5 in der deutschen Schleppangelfischerei zu fangen, gering ist. Diese Untersuchungen sollen kontinuierlich weitergeführt und ausgeweitet werden, um zu ermitteln, ob und in welchem Umfang Wildlachse aus den schwachen Populationen der AU 5 in der deutschen Schleppangelfischerei gefangen werden.

Einschätzung des Thünen-Instituts

© Thünen-Institut/S Weltersbach – Ostseelachs an der Angel

Der Vorschlag, die Angelfischerei vollständig einzustellen, ist ein drastischer Schritt mit erheblichen sozialen und ökonomischen Folgen. Er würde den bereits rückläufigen Lachsschleppangeltourismus in Deutschland und anderen Ostseeanrainerstaaten komplett zum Erliegen bringen. Die bisherige Regelung hat bereits zu einem Rückgang der Lachsanlandungen in der Schleppangelfischerei um mehr als 85 % in Deutschland und 77 % im gesamten Ostseeraum geführt, wodurch die fischereiliche Sterblichkeit durch die Schleppangelfischerei erheblich gesenkt wurde. Laut den Modellszenarien des ICES (ICES, 2025b, c) zeigt sich, dass bei gleicher Fangmenge (z. B. Szenario 7: 40.000 Lachse ohne Schleppangelfischerei südlich der Ålandsee und Szenario 12: 40.000 Lachse mit Schleppangelfischerei südlich der Ålandsee) die Anzahl der Laichtiere im Gesamtbestand im Szenario mit Schleppangelfischerei (132.880 Laichtiere) sogar höher ist als im Szenario ohne Schleppangelfischerei (127.230 Laichtiere). Das liegt daran, dass im Szenario ohne Schleppangelfischerei mehr ältere Tiere in der nördlichen Ostsee kurz vor dem Laichen gefangen werden. Das vom ICES empfohlene MSY-Szenario (133.620 Laichtiere; 30.000 Lachse ohne Schleppangelfischerei südlich der Ålandsee) liegt nahe am Szenario mit Schleppangelfischerei südlich der Ålandsee. Die vorläufigen Ergebnisse des Markierungsexperiments zeigen darüber hinaus eine sehr hohe Überlebensrate (> 86 %) von zurückgesetzten Lachsen in dieser Fischerei, was aus unserer Sicht beweist, dass die aktuell geltende Entnahmebeschränkung auf Lachse mit beschnittener Fettflosse (Besatzlachse) funktioniert und einen guten Kompromiss zwischen dem Schutz von schwachen Wildlachspopulationen in AU 5 und dem Erhalt der Lachsschleppangelfischerei als wichtigen Wirtschaftsfaktor für strukturschwache Regionen darstellt. Es ist zudem unklar, inwieweit aktuell Lachse aus den schwachen Populationen der AU 5 in der Schleppangelfischerei in der südlichen Ostsee gefangen werden. Unsere ersten genetischen Untersuchungen haben bisher keine Wildlachse aus AU 5 in den deutschen Fängen nachgewiesen. Wir sind daher der Meinung, dass eine Beibehaltung der aktuellen Regelung auch 2026 der beste Kompromiss zwischen dem Erhalt der Angelmöglichkeiten und dem Schutz schwacher Wildlachsbestände in der Ostsee ist.

Ansprechperson:

Telefon +49 381 66099 128 simon.weltersbach@thuenen.de Institut für Ostseefischerei

Literaturquellen

Bartholomew, A., Bohnsack, J.A., 2005. A review of catch-and-release angling mortality with implications for no-take reserves. Reviews in Fish Biology and Fisheries, 15: 129–154.

EU, 2021. Council Regulation (EU) 2021/1888 of 27 October 2021 fixing for 2022 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Baltic Sea and amending Regulation (EU) 2021/92 as regards certain fishing opportunities in other waters. Official Journal of the European Union, L 384.

Gale, M.K., Hinch, S.G., Cooke, S.J., Donaldson, M.R., Eliason, E.J., Jeffries, K.M., Martins, E.G., Patterson, D.A., 2014. Observable impairments predict mortality of captured and released sockeye salmon at various temperatures. Conservation Physiology 2: cou029.

Hühn, D., Arlinghaus, R., 2011. Determinants of hooking mortality in freshwater recreational fisheries: a quantitative meta-analysis. In: The angler in the environment: social, economic, biological and ethical dimensions, S. 141–170. Beard, T.D., Arlinghaus, R., Sutton, S.G. (Hrsg.), American Fisheries Society, Bethesda, MD, USA, 365 S.

ICES, 2025a. Salmon (Salmo salar) in Subdivisions 22-31 (Main Basin and Gulf of Bothnia) and Subdivision 32 (Gulf of Finland). ICES Stock Annexes. 70 pp. http://doi.org/10.17895/ices.pub.25869088

ICES, 2025b. Baltic Salmon and Trout Assessment Working Group (WGBAST). ICES Scientific Reports. 7:50. 378 pp. https://doi.org/10.17895/ices.pub.29118545

ICES, 2025c. Salmon (Salmo salar) in subdivisions 22-31 (Baltic Sea, excluding the Gulf of Finland). In Report of the ICES Advisory Committee, 2025. ICES Advice 2025, sal.27.22-31. https://doi.org/10.17895/ices.advice.27202839

Karlssson, K., 2025. Spatial capture-recapture reveals resource use and declining skipper numbers in Baltic Sea salmon trolling fisheries. bioRxiv 2025.01.13.631546; doi.org/10.1101/2025.01.13.631546, preprint.

Lewin, W.-C., Strehlow, H.V., Ferter, K., Hyder, K., Niemax, J., Herrmann, J.P., Weltersbach, M.S., 2018. Estimating post-release mortality of European sea bass based on experimental angling. ICES Journal of Marine Science, 75: 1483–1495.

Lewin, W.-C., Weltersbach, M.S., Haase, K., Strehlow, H.V., 2021. Who travels how far: German Baltic sea anglers‘ travel distances as precondition for fisheries management and coastal spatial planning. Ocean and Coastal Management, 209: 105640.

Muoneke, M.I., Childress, W.M., 1994. Hooking mortality: a review for recreational fisheries. Reviews in Fisheries Science & Aquaculture, 2: 123–156.

Strehlow, H.V., Korzhenevych, A., Lucas, J., Lewin, W.-C., Weltersbach, M.S., Riepe, C. et al., 2023. Economic impact of resident and nonresident marine anglers to the local economy in Mecklenburg-Western Pomerania, Germany. Fisheries Management and Ecology, 00, 1–13. https://doi.org/10.1111/fme.12664

Weltersbach, M.S., Strehlow, H.V., 2013. Dead or alive – estimating post-release mortality of Atlantic cod in the recreational fishery. ICES Journal of Marine Science, 70(4): 864-872.

Weltersbach, M.S., Riepe, C., Lewin, W.-C., Strehlow, H.V., 2021. Ökologische, soziale und ökonomische Dimensionen des Meeresangelns in Deutschland. Braunschweig: Johann Heinrich von Thünen-Institut, 254 S., Thünen Report 83, DOI:10.3220/REP1611578297000

Weltersbach, M.S., Lewin, W.-C., Haase, K., Eckardt, J., Strehlow, H.V., 2024. 20 Years of Work on Marine Recreational Fisheries at the Thünen Institute of Baltic Sea Fisheries. Braunschweig: Johann Heinrich von Thünen-Institut, 87 p, Thünen Working Paper 234, DOI:10.3220/WP1710484687000

Weltersbach, M.S., Lewin, W.-C., Skov, C., Strehlow, H.V., Arlinghaus, R., Bronnmann, J., in prep. Socio-economic characterization and management preferences of the highly specialized recreational Baltic salmon (Salmo salar) trolling fishery.